日本舞踊尾上流名取。

5歳1ヶ月のとき「羽根の禿」で初舞台を踏む。

尾上流三代家元・二代目尾上菊之丞(現墨雪)師に師事。

「羽根の禿」は、正月に休みをもらい羽根つきに興じるあどけない禿の姿を舞踊化した小品です。

禿とは、花魁の小間使いとして働きながら遊女の心得や芸事を学ぶ7、8歳から12、13歳くらいまでの少女を指します。

江戸吉原の廓では、お揃いの着物を着て二人一組で位の高い遊女の部屋に控えるのを二人禿といいました。

アニメ「鬼滅の刃」遊郭編や、大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」にも登場していたので、記憶に新しい方も多いかと思います。

前半では歴史や舞台を、後半ではわたしの禿にまつわるエピソードを紹介します。

初演

| 初演 | 1785年 江戸 桐座 |

| 外題 | 春昔由縁英 |

| 五変化 | 「虚生」「羽根の禿」「白酒売」「女助六」「相生獅子」 |

| 作曲者 | 初代杵屋正次郎 |

| 振付 | 二代目西川扇蔵 |

| 役者 | 三代目瀬川菊之丞 |

「羽根の禿」は、「重重人重歌曾我」の2番目に上演された「春昔由縁英」の中の一曲です。

花魁、禿、白酒売、女助六といった吉原にゆかりがある娘で綴る構成になっています。

悪霊や神霊などの核となる役が正体を現すとき、いかに変化を見せて敵や悪役の度肝を抜かせるか。

悪人を困らせるためなどの理由で老若男女に扮し、その鮮やかな変化具合を見せるのが大きな特徴でした。

時代の移り変わりとともに、核となる役や構造がなくなると、単なるレビュー式の舞踊、つまり一人の演者が扮装を変え何役も踊り続けてみせる組曲舞踊へ。

曲目(役柄)の数によって「五変化」「七変化」などと呼ばれ一つの外題で上演されていました。

「春昔由縁英」が五変化と称されているのも、その名残です。

変化舞踊の多くは、風俗舞踊といって、江戸時代の町に見られた物売りや大道芸人、庶民の姿などをそのまま舞台に上げて踊りにしたものが組み込まれていました。

歴史

初演の評判が良かったため、歌舞伎の舞台では長い間上演されず、日本舞踊の各流派で子どもの踊りとして伝えられていきました。

それを名優六代目尾上菊五郎が舞台に取り上げ、1931年3月に東京劇場で禿から引き抜いて※1「うかれ坊主」※2を踊ったのですが、禿の初々しい可愛らしさが好評を博し、人気曲となったのは有名な話です。

※1:舞台上での早変わり。性別・年齢・職業など違う役に一瞬で変わること。

※2:1811年3月江戸中村座で三代目坂東三津五郎が踊った七変化所作事「七枚続花の姿絵」の七役のうちの一つ「願人坊主」。これを六代目尾上菊五郎が単独で抜き出して復活させたのが「うかれ坊主」。1929年6月歌舞伎座での初演では「那須野」の玉藻前から引き抜いた。

『六代目の禿』と呼ばれるほどの人気ぶり。

六代目尾上菊五郎は自分の身体を小柄に見せるため、さまざまな工夫を凝らしました。

- 暖簾の間から覗いたり、羽根つきの際に羽根を見失い頭を振ったりする子どもらしい素振りを所作に取り入れた。

- 大道具には、高さのある門松や、幅の大きい暖簾を用意。

- 後見※3に、当時一番の大男といわれていた市川団右衛門を起用。

※3:歌舞伎・日本舞踊・文楽などの舞台上で、小道具の受け渡しや片付け、履物の着脱を補助する役割を務める。

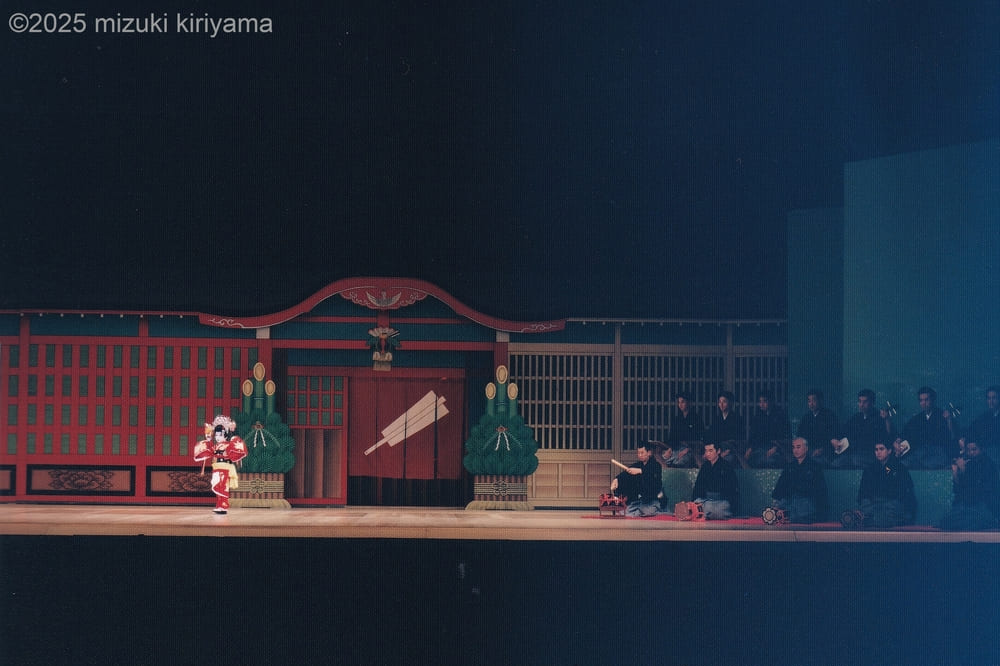

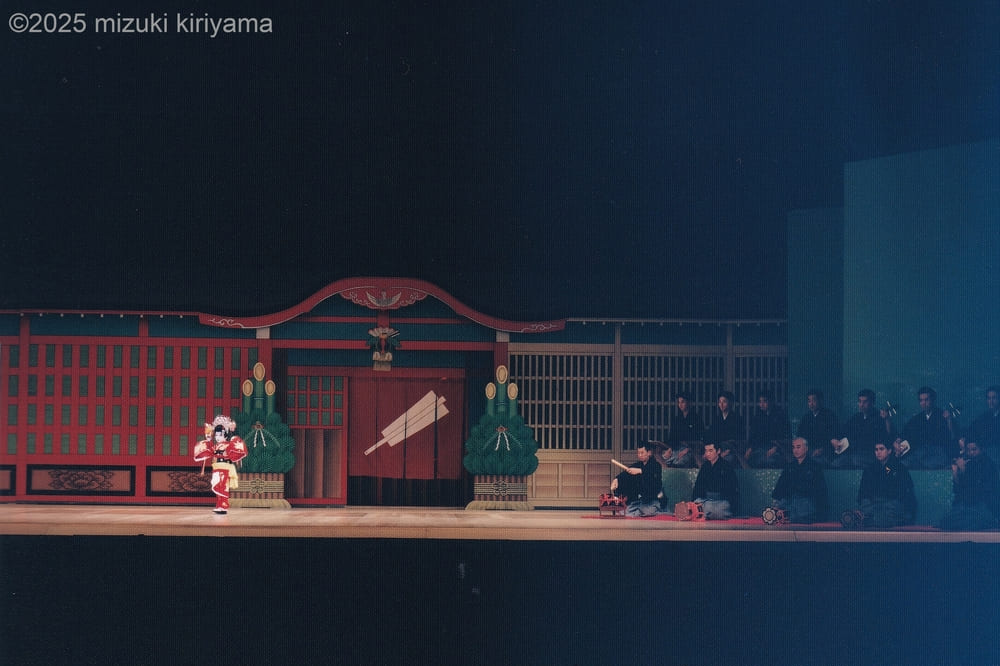

舞台装置

松飾りの門松や注連飾りが加えられた定式道具「大格子」により、一目で時季と舞台がわかります。

季節:正月の午前中 松の内※4

場所:廓の籬※5外部

※4:年神様が滞在している正月の初めから終わりまで期間。

※5:見世の正面と脇土間の横手にある格子のこと。

門口にかけられた暖簾には扇子の紋が描かれていますが、六代目尾上菊五郎が半開きの扇子をつかうまでは、出演者や一座の紋が使用されていたのだとか。

六代目の紋所は全開の扇子なのに、なんで半開きなの?

全開はそれ以上開かないので未来性がないけれど、半開きの場合さらに開く余裕もあるからとのことです。

衣裳と小道具

- 針打ち髷 積み上げ

- 赤地 松竹梅模様の広袖

- 黒地 矢の字結び

- 宝船の羽子板

- 黒塗りの木履(赤い鼻緒)

歌詞や踊り方

歌詞が気になる!

一部を紹介します。

禿かむろと沢山さうに 言ふてくだんすな

こちや花魁 恋の諸訳や手管の訳も

教へさんした筆の綾 よう知ると思はんせ

おゝ恥かしや恥かし

現代語訳「禿禿と気安くこき使わないでよ。わたしは恋の作法に駆け引き、恋文の書き方まで花魁から教わっているんだから。なんでも知っていると思ってちょうだい。あ~恥ずかしい恥ずかしい」

まだ恋の物思いを知らない禿が、花魁から聞いたあれこれを知った顔で話している様子がいかにも子どもらしい。

まるい世界や粋の世に

嘘とは野暮の誤りと

笑ふ禿のしほらしや

現代語訳「ここは世情や人情に通じた物分かりの良い人たちで成り立っている。嘘だ、廓はそんなところじゃないと言う人がいるとしたら、それこそ野暮な誤解だと禿は笑っている」

廓暮らしに染まったおませな部分が垣間見えます。

子どもの場合、可愛らしさ・初々しさ・あどけなさの三拍子が揃っているので、そのまま踊ればOK.

大人が踊る場合は、難易度が格段に上がります。

全体的には、いつも花魁の仕草を見ているのでどこかませていて、それでいて子供らしくということですが、ただ膝を折って小さくなり極端に首を振るのみではだめです。

心から童心に戻って踊ることで、上部ばかりわざとらしくては子供に見せません。

テクニックとして、脇を開けて姿を作らないこと。

出典:『踊る心得』吾妻徳穂

少女のあどけなさをいかに表現するかが、練達した年長の役者や舞踊家にとって腕の見せ所となります。

本番中に起きたハプニング

わたしの体験談をちょこっとだけ語らせてください。

舞台終盤、後見さんに木履を履かせてもらい羽子板を受け取り、最後のポーズを決めるまでは良かったのですが……。

後見さんがはけられ、一人になった途端、手がすべって小道具の羽子板を落としてしまいました。

お稽古場の皆さんや母は焦ったかもしれませんが、本人はいたって冷静。

落とした物は拾えばいい。

間をあけず地方※6さんに「待って」と手をやり、何事もなかったかのように羽子板を拾って、再びポーズを決めたところで無事幕が下りました。

※6:歌舞伎や日本舞踊などの伴奏を務めるプロの演奏家。

終わり良ければすべて良し。

振りを知らない方々は、誤って落としてしまったとは思ってもいなかったようです。

このエピソードは、今でも語り継がれています。

師匠が「まだ5つになったばかりだったもんな。立派だった。紫が泣いたんだよ」と感慨深げにおっしゃるわけは……。

当時客席で先斗町の芸妓さんと観てくださっていた紫さんが、「大舞台で、あんなに小さな水稀ちゃんが一人でやり遂げた」と涙をこぼされたから。

小学校に上がってからも、面識のない大人の方々から「あのときの禿ちゃん」と言われる場面が多々あり、なんだかなあと思っていましたが、それほど皆さんの印象に残っていたのかもしれません。

習い始めに最適

お子さんの初舞台には「羽根の禿」がよく選ばれます。

大人になってから日本舞踊を始めた女性の中には、最初のほうで禿を習ったという声も。

短い曲の中に、「おすべり」「足を踏む」「首を振る」「袂を持つ」といった基本の動作が組み込まれていて、間が取りやすいため、初心者にぴったりです。

わたしが「羽根の禿」を習い始めたのは、3歳後半ごろと記憶しています。

師匠は、「踊りに心をこめるのはまだ先。この段階では、振りをきちんと正確に踊ることに重きを置いている」とおっしゃっていました。

わたしのために師匠がお手本として一人で一曲踊ってくださり、それを母がビデオカメラで撮影したのですが、今思えば貴重な映像です。

指を折って数える振りがあったのですが、利き手ではない左手で上手く指を折れない3歳児は、飽きて手遊びを始める始末。

師匠は根気よく向き合い、「右の人差し指で押さえながらやってみなさい」と二人羽織のような状態で指導してくださいました。

文字通り、手取り足取り教えていただき、なんとか形になって本番を迎えられたのです。

よもやま話

2017年の話。

「羽根の禿」で初舞台を踏まれる師匠のお孫さんである以知子ちゃん(当時幼稚園生)。

おじいさま(墨雪師)&伯母さま(紫さん)からお稽古を受けられていました。

わたしも舞台前はお二人から習っていたため、必然的にお会いする機会が多かったのです。

「水稀ちゃんは禿の大先輩よ。もう踊れないけどね」とおっしゃる紫さんに、「どうして踊れないの?」と不思議そうな以知子ちゃん。

羽根の禿は、うんと若い子が踊るの。

水稀ちゃん、すごくすごくすごーく若いからまだ踊れるよ!

そんなに若くないです。

お母さまいわく「少し年の離れたお姉さんが好きなのよね」とのこと。少しどころか一回りよりも……という感じでしたが、顔を合わせるたび仲良くしてくださいました。

木履を履いて歩いたり走ったりするお稽古では、「水稀ちゃんに向かって走って」と言われた以知子ちゃんが、笑顔で勢いよく走ってこられ、転ぶのではないかとハラハラするわたし。

上半身を揺らして恐竜みたい。

もっとぶりっ子して、ぶりっ子!

ぶりっ子ってなあに?

無言で振り返り、わたしを指す紫さん。

?!

一度お稽古場で通したときは、師匠が暖簾代わりに立ち、わたしが羽子板を渡し、紫さんが木履を履かせました。

わたしが小さいときは、紫さんが羽子板を渡してくださったので、なんだか時の流れを実感。

立派に踊ってみせた以知子ちゃんに対し、師匠が「いいか、いろんな人の意見に耳を傾けなさい。経験者である水稀ちゃんのアドバイスにもな」とおっしゃったので、彼女の視線は必然的にわたしへ。

何か言わなければと思っても、そう簡単に浮かばず。絞り出すように「落としたら拾えばいい」と一言申し上げたら、神妙な面持ちでこくりと頷かれました。

後日、国立劇場の楽屋口で、以知子ちゃんから「水稀ちゃん、羽子板を落としたんでしょ?」と話しかけられ、幼いわたしの失敗が次世代にも伝わっていることに思わず苦笑い。

わたしの舞台写真も見せてもらったそうで、感想を教えてくれました。

同じ場所に長くいるのも悪くないものです。

終わりに

- 五変化舞踊の一つだった「羽根の禿」が、独立して踊られるようになった。

- 歌舞伎の舞台では文化7年に上演されて以来途絶えていたが、昭和6年に六代目尾上菊五郎が復活させた。

- 子どもの習い始めにぴったりの曲。

入門してから初めて習い、初舞台で踊った思い出の演目。

一観客としても、さまざまなお子さんの禿を拝見することができました。

姉妹で踊ったり、引き抜いたり。

どれも鮮明に覚えています。

おさらい会に足を運んだ際、プログラムに「羽根の禿」を見つけたら、ぜひ観てみてください。

小さな子どもが古典を無心で踊る姿には、グッとくるものがあります。

【参考文献】

「日本舞踊全集」第五巻(1981) 日本舞踊社